日本心理学家信田小夜子在2008年出版了《母亲过于强势——守墓女儿的叹息》一书后,引起日本读者的强烈反响。这是她“始料未及”的。因为她并不认为自己在书中讨论了什么特别新的东西。作为一名心理咨询师,她在日常生活中接触到的,就是那些为自己与母亲的关系而苦恼不已的成年女性。

信田小夜子

信田小夜子1946年出生于日本岐阜县,是日本资深临床心理学家。她1973年硕士毕业于御茶水女子大学,1995年开设原宿心理咨询中心。研究领域涉及婚姻咨询、酗酒和虐待儿童等家庭问题。代表作有《以爱之名的统治》《我的婚姻还有救吗》等。曾与上野千鹤子合著《身为女性的选择》。

“守墓女儿”是信田小夜子在该书中提出的专有名词,指的是被母亲过度干涉的女儿。在她见过的案例中,那些强势的母亲不仅会过度介入女儿的生活,还坚持要求和女儿住在一起,将来还要为自己守墓。

子女尽心赡养父母,这样的要求在东亚传统文化中并不过分。但对日本战后婴儿潮(1947-1949)之后出生的人群来说,已经成为无法承受之重。

据信田女士统计,当年看了《母亲过于强势》之后找她咨询“守墓女儿”困境的女性大致分为两种,一种是四十岁左右,一种是婴儿潮一代,当时六十岁左右。前者担心自己如果不结婚,将来要被迫回家给母亲养老,后者则正面临给母亲养老的问题。父亲参与家庭经营的程度则全部低得惊人。

也就是说,四十岁前后“败犬一代”女性和婴儿潮母亲的关系,与老龄化出现的高龄母亲和婴儿潮女儿的关系,是同时存在的。这让信田女士意识到,母女关系可能是当今日本女性面临的普遍问题,而且在社会和历史等诸多因素影响下,这种关系并不像表面上那么和谐。

2011年日本发生了“3·11”大地震,信田女士观察到,灾后强调家庭羁绊的风潮导致家庭的封闭性加剧,许多日本女性在家庭中承受越发强烈的痛苦。于是她继续写了一本《别了,母亲——守墓女儿的决断》,试图为那些身兼女儿和母亲两种身份的女性提供一些启发。

在这本书中,信田女士仍然通过一个虚构的母女关系咨询故事切入,其中主人公是母亲雅子,婚姻不幸,把全部精力放在培养女儿身上,没想到女儿离她越来越远。她越是想抓住女儿,越是令女儿抑郁。女儿香里、女婿黑木的视角都是为了多角度展现母亲雅子的行为逻辑。

信田女士明确站在被控制的弱势一方,向身为母亲者展示其“自信”的行为到底给身为女儿者带来何种伤害,并一针见血地把母亲对女儿的控制,归因于母亲自身夫妻关系的失衡和这种失衡背后的社会结构。

中国社交媒体上也不乏对“东亚母女”的讨论,但看起来,有幸拥有良好母女关系的人显然无法共情守墓女儿的痛苦。在社会规训中忍耐着扮演合格的角色是每个人成长的必修课。

随着老龄化加深,三十多岁成为母亲的女性,将要顶着“母亲”的名号活上五十年,这也意味着女儿们要顶着“女儿”的名号活上五十年。信田小夜子写道,“这是前所未有的漫长的母女关系。”

在如此漫长的时间里,母亲和女儿之间如何能建立起彼此不互相伤害的关系?今年4月,《别了,母亲》出了中文版,澎湃新闻书面采访了信田女士。

《别了,母亲——守墓女儿的决断》书封

澎湃新闻:《别了,母亲》于日本“3·11”大地震之后出版,您认为当发生重大灾害或社会危机时,集体或家庭价值观会重新占据优势地位,从而个人自由会受到妥协吗?在日本新冠疫情期间,您观察到家庭关系,特别是母女关系发生了什么样的变化?

信田小夜子:关于这一点,我在2023年「家族と厄災」(《家族与灾难》)一书中进行了详细阐述。正如您所指出的,国家危机必然伴随着对家庭团结的强调。在日本疫情期间发布紧急状态宣言时,只有家庭内部允许不戴口罩。尽管禁止与他人在未戴口罩的情况下接触,家庭成员却被视为不是“他人”。这一情况在欧洲也同样存在。

由于将家庭视为特别的存在,自2020年5月以来,日本家庭暴力有所增加,日本内阁府紧急设立了咨询窗口。当家庭成员被强制要求密切相处时,以前因避免面对面接触而缓解的冲突浮出水面,可能导致离婚增多。不过在母女关系方面我没有感受到显著的变化。

在自杀者数量方面,2020年,40-60岁的中老年全职主妇和十七八岁的年轻女性自杀人数比前一年度翻了一倍。这恐怕反映了因性别角色分工的现实而精疲力竭的主妇,以及被父亲、兄长,有时是母亲、姐姐虐待而被逼入绝境、失去逃生之路的年轻女性的处境吧。

澎湃新闻:您在书中描写了母亲雅子将“爱”视为“支配”的情况,这种行为有什么心理根源?

信田小夜子:书中登场的母亲是全职主妇,即使出去工作,也只是兼职打零工,并没有保障自我实现和社会成就的地位。结果是,她最能实现自我的地方就是在家庭中,而且是仅仅作为养育自己所生育孩子的“母亲”。

这并不是有什么心理根源。全职主妇们(与丈夫相比)所处的环境,以及由此产生的不足感是最大的背景。

另一个可能的原因是,母亲雅子自身在成长发育过程中曾受到她的母亲同样的支配。那些被迫认为这种“支配”就是“爱”的女性,也与自己的女儿建立了相同的关系,并坚定地相信这是爱。

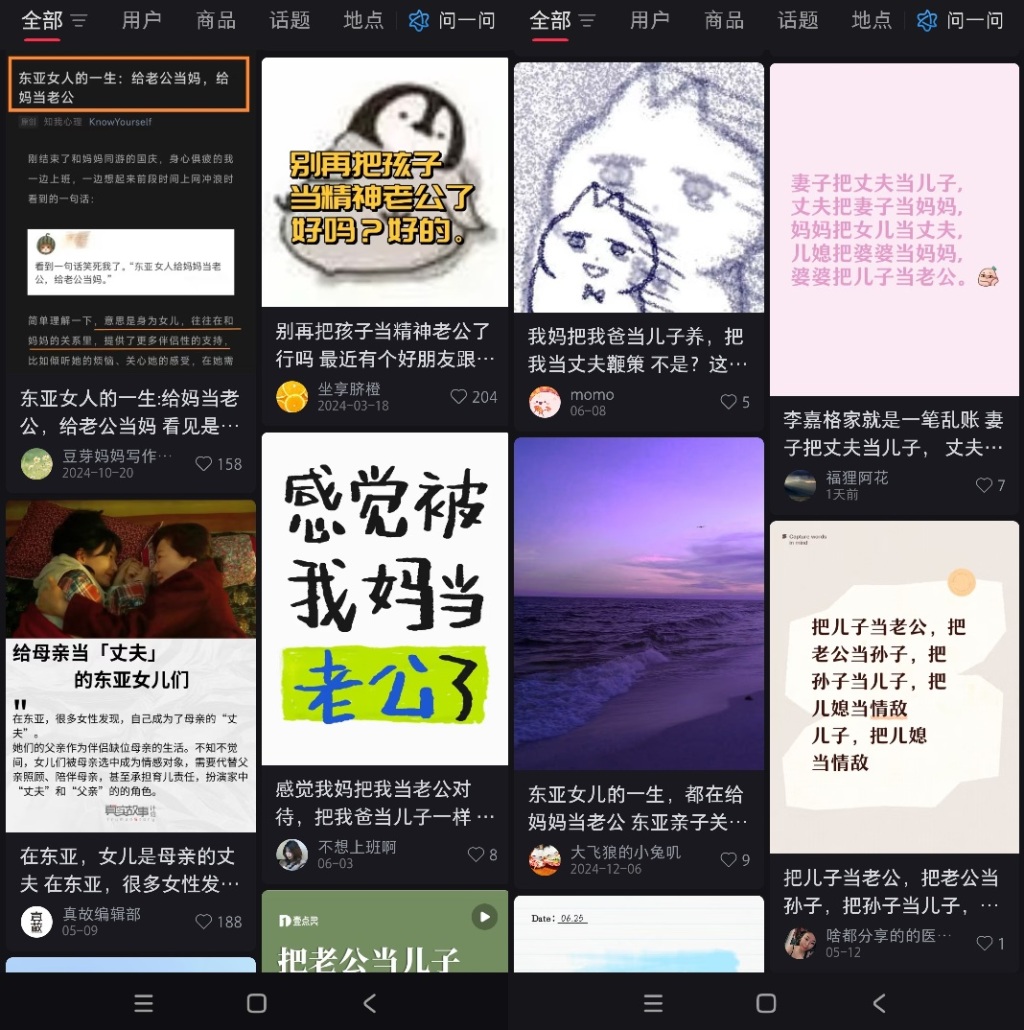

社交软件上关于家庭角色置换的讨论

澎湃新闻:您在书中写到母亲雅子对女儿香里的支配欲引发了家庭角色的置换,有中国网友也在社交网站上抱怨自己的母亲“把丈夫当儿子,把女儿当丈夫”。您怎么看待这种角色置换?

信田小夜子:尽管母爱并非一种本能,但一旦成为母亲,女性们便被迫去提供母爱(maternal love)。她们将自己定位为提供母爱的角色,即愿意自我牺牲的存在,反过来,又利用这一点来生存。换句话说,这是一种类似于组织中层管理(middle management)的权力行使。

由于无法替丈夫行使权力,她们便将丈夫当作幼儿般对待,称之为“大儿子”,并将女儿视为自己的盟友或代跑者。这一点在中国和日本没有区别。

“关心女儿”在这些母亲这里,只是作为借口。一旦女儿与她们发生了对抗,她们便毫不犹豫地与丈夫结盟对抗女儿。在这里,“母亲”具有“政治性”(political)的特质,她们对权力的动态感知,甚至比一般的政治家还要敏锐。国家政治的动态与家庭内部的动态是相同的,正如我在2022年的著作「家族と国家は共謀する」(《家族与国家共谋》)中所述,家庭与国家在形式上是相似的。

澎湃新闻:随着女性教育水平的提高和职业发展,出现了“女儿比母亲更成功”的情况。您认为这种角色逆转会对母女间的权力结构产生怎样的影响?

信田小夜子:从表面上看,母女之间似乎出现了权力的逆转。但实际上,大多数支配型母亲能够巧妙地利用已经成功的女儿。我从未遇到过直面权力逆转的母亲。相反,我遇到过许多母亲对女儿心生嫉妒、从成功的女儿那里榨取利益,甚至有些母亲抛弃丈夫,转而支持成功的女儿。那些被认为是成功的女儿在寻求心理咨询时,几乎都是在为逃离这样的母亲而苦苦挣扎。

母亲们轻而易举地克服了代际之间的差异。她们确实非常坚韧强大。

澎湃新闻:您在书中既批判了“好母亲”的形象对女性具有压迫性,同时又指出支配型母亲往往也是父权制的受害者。您如何理解这种看似矛盾的状况?

信田小夜子:我认为,强调“好母亲”形象在侧面上助长了母亲对孩子的支配性。也就是说,那些扮演社会期待中的“好母亲”的女性,实际上被束缚在父权制的框架内,成为其牺牲品。因此,这一点上并不存在矛盾。从外表和条件(比如职业精英等)来看,如今“酷妈”和“辣妈”可能确实在改革传统的母亲形象。但实际上,这对孩子来说意味着什么,我们并不清楚。因为我认为外表所看到的东西并不能代表家庭关系中的变化。

澎湃新闻:既然支配型母亲是父权制的受害者,社会应该如何支持这些母亲,而不是单纯地批评她们?

信田小夜子:将其视为父权制受害者的人应该是少数。像我这样的心理咨询师中,也没有其他人这样认为。批判受害者是不可能的事。首先,母亲们没有这种自觉(除了极少数人)。我认为要支持她们,就要让女性主义变得更加贴近生活。

澎湃新闻:在书中,女婿黑木对香里说“不要做讨厌的事情。勉强自己是不好的”。这句话特别打动我。中国父母也常常教育孩子忍耐刻苦努力,以获得世俗的成功。“忍耐”是我们东亚特有的吗?

信田小夜子:忍耐和苦难的美化并非亚洲特有。即便阅读欧美的文学作品,也能看到许多女性被迫忍耐并将其视为美德的描写。认为吃苦就会有回报,这应该是一种发展中国家的道德观念,因为如果不将痛苦正当化,国家就会走向衰败。然而,在达到一定经济水平的社会中,往往演变成强制相对弱者去承受苦难。

日本政治学者丸山真男将这种现象称为“压抑的转移”(抑圧委譲)。家庭是“压抑转移”的典型集团。“不做讨厌的事情“这一点,我认为对自己和他人来说,都是一种“善待”。

澎湃新闻:中国的许多年轻人在社交网络平台上讨论家庭创伤,您认为这种公开讨论有助于改善家庭关系吗?日本是否也存在类似现象?

信田小夜子:虽然没有公开讨论,但“毒亲”和“毒母”等词汇通过日本社交媒体(SNS)得以广泛传播。如今,这些词语已经被各个世代所熟知。就我个人而言,我反对将其称为“毒”。

在中国存在这样的讨论,对那些正在受苦的女儿们来说,这具有重要意义。至于这是否能够改善家庭关系就很难说了。

澎湃新闻:您在提到“支配性母女关系”时建议最应该进行自我反省的是父亲的角色,您观察到过什么成功案例吗?

信田小夜子:遗憾的是,实际案例非常少,父亲对母女关系等问题表现得相当漠不关心。虽然有些在与父母(无论是父亲还是母亲)关系中受苦的男性可能会表示理解,但作为一名咨询师,我对父亲缺乏改变感到绝望。

澎湃新闻:香里最终选择“断亲”的过程既漫长又痛苦,母亲的“牺牲”往往成为许多子女无法摆脱的罪恶感来源。在您经历的案例中,那些成功打破这种心理枷锁的女儿们通常采用了什么有效策略?

信田小夜子:要与母亲保持距离,物理上的分离是必要条件。然而,无法强迫母女分居,而且有些人在条件上无法实现这一点。我认为无法断言物理距离和心理边界哪一种更为重要。通过与拥有相似经历的同伴建立联系,也能获得心理上的距离和界限。我每两周举办一次的夜间团体辅导中,聚集的正是这样的女性。有些人与母亲分居,有些则与母亲同住。

那些在母亲控制下苦苦挣扎的女性,无一例外地认为自己不应该感到痛苦,甚至因为感到痛苦而自责。她们处于“渴望摆脱痛苦”和“不应感到痛苦”之间的拉锯状态。作为援助者,我们只能支持她们“渴望摆脱痛苦”的状态。我们能提供的建议也仅限于此。

澎湃新闻:从心理咨询师专业人士的角度来看,您认为在社会层面应该进行哪些改革?这些改革能否帮助不同世代的女性减轻作为母亲和女儿的双重压力?

信田小夜子:我认为更需要的是观念上的转变,例如认识到性别不平等的现实。在政策方面,可以考虑推动夫妻不同姓制度等举措,但无论如何,我认为政策的改变与母女问题并没有直接的关联。

这不仅是文化的问题,更是全球性的性别问题。因为在西方,女性作为独立个体的思想在很长一段时间内并未得到充分应用。尽管现代自我意识的形成自200多年前就已被倡导,但家庭中女性(性别)角色至今仍未发生变化,这才是问题所在。

澎湃新闻:这本书出版至今已有十多年了。这期间,您观察到日本年轻世代女性对母女关系的态度发生了哪些变化?Z世代(出生于1995-2005之间)女性在面对支配性的家庭关系时,是否表现出与前几代不同的应对策略?

信田小夜子:对于日本来说,我认为Z世代与之前的世代没有太大区别,日本的家庭并没有发生显著的变革。相反,我感觉越来越多的女儿会说“必须支撑母亲”、“必须孝顺”。当我听到这些十几岁年轻人的声音时,感觉社会变得更加保守。